子どもの指しゃぶり、放っておいていいの!?

~あなどれない悪影響と上手にやめさせるコツ~

- 執筆者

- 神奈川県歯科医師会・厚木歯科医師会会員 隅田 能英

-

2025/06/23

2025/06/23 - 歯とお口の基礎知識

指しゃぶりをしながらスヤスヤと眠っているお子さんの姿は平和そのもの、「成長すればいずれなおるだろう」と放置している保護者の皆さんも多いことでしょう。

しかし、長年、指しゃぶりを続けていると歯ならびが悪くなり、噛み合わせに不具合が生じて食べものを噛みにくくなくなったり、発音しにくくなったりすることもあるのです。

今回は、軽視されがちなお子さんの指しゃぶりによる意外な悪影響と上手にやめさせるコツについてお話します。

この記事の目次

子どもの指しゃぶりは何歳まで続く?

指しゃぶりは子どもの成長とともに自然に減少していく傾向にありますが、個人差があるのも事実です。 ここでは年齢別の指しゃぶりの特徴と、いつまで見守っていてよいのかについて詳しくお話しします。

子供の指しゃぶりをいつやめさせるべき?

3歳まで:温かく見守る期間

3歳くらいまでの指しゃぶりは、お子さんの精神の成長発達における自然な行動ですので、 無理にやめさせる必要はありません。また、この時期の指しゃぶりは歯並びにもほとんど影響しないといわれています。 詳しくは後述致します。 それでも心配な場合には、遠慮無くもよりの歯科医院までご相談下さい。

4歳以降:積極的な対応が必要

お子さんが4歳を過ぎても指しゃぶりを続けている場合は、注意が必要です。 この時期は歯や歯並び、あごの骨の発育が活発な大切な時期ですので、 指しゃぶりが継続することで歯並びに影響を与える可能性が高くなります。

特に注意していただきたいケース

以下のような場合は、年齢に関わらず早めの対応をお考えください

- 指に「吸いダコ」ができるほどしつこい指しゃぶりを続けている場合

- 一日の中で長時間指しゃぶりをしている場合

- 新しい環境への不安から、かえって指しゃぶりが増えてしまった場合

指しゃぶりの期間には個人差があります

指しゃぶりは多くのお子さんにとって自然な行動です。 やめる時期には個人差があります。

ご心配なことがありましたら、お気軽に歯科医院にご相談ください。 お子さんの状態に応じた適切なアドバイスがもらえます。 また、この時期からのフッ素塗布と歯面清掃は予防効果絶大ですので それだけでも通院する価値があります。

子どもの指しゃぶりの原因は?

指しゃぶりの原因は年齢によって異なり、それぞれに大切な意味があります。 お子さんの指しゃぶりを理解するために、その原因について詳しくお話しします。

胎児期~新生児期の指しゃぶり

この時期の指しゃぶりは「吸てつ反射」と呼ばれる反射の一つで、授乳ができるのはこの反射があるからなのです。 指しゃぶりは、まさにその本能のあらわれといえます。

乳児期から幼児期にかけての指しゃぶり

生後2~4ヶ月頃の赤ちゃんは、口を使って自分の手の形や味、感触を確認する大切な学習活動として指しゃぶりを行います。 また、眠い時や不安な時に気持ちを落ち着かせる精神安定剤の役割も果たしています。

1~3歳頃になると、指しゃぶりは退屈な時や眠い時など限られた場面で見られるようになります。 ただし、幼稚園入園など環境の変化により不安を感じると、安心感を得るために指しゃぶりが増えることもあります。

学童期以降の指しゃぶり

4歳以降になっても指しゃぶりが続いている場合、ストレスから生じる感情から注意をそらして気を紛らわせるために、 指しゃぶりをしている可能性があります。 また、生活環境などにより指しゃぶりが現れることもありますが、 幼児期の指しゃぶりが単なる癖として残っているケースがほとんどです。

指しゃぶりの原因として考えられる具体的な状況

日常的な状況

- 眠い時

- 退屈している時

- お腹がすいた時

- 寂しい時

- 一人遊びをしている時

身体的な要因

- 歯が生える時期の歯茎のかゆみや違和感

- 口の中の感覚を楽しんでいる

心理的・環境的要因

- 新しい環境への不安

- 生活習慣の乱れ

- 親とのコミュニケーション不足

- 精神的な不安やストレス

繰り返しになりますが、心配な場合は遠慮無く歯科医院までご相談下さい。治療するために歯科医院へいくのではなく、病気にならないために歯科医院へ行くのが一番予防効果が高いと言われています。

乳幼児の口腔の成長発育に関心の高い先生は歯科医師会の会員として、学校歯科や乳幼児健診といった公衆衛生活動に積極的に参加しています。そのため、安心して通院頂けると思います。

指しゃぶりの悪影響:歯並びや滑舌が悪くなる

妊娠したお母さんのおなかを超音波検査などでみると、赤ちゃんが指しゃぶりをしている様子が観察されることがあります。

こんなふうに赤ちゃんがおなかのなかにいるときからしている指しゃぶりも、出生後、成長するにつれ自然にしなくなっていきます。指しゃぶりにふけっているお子さんは静かでうっとりした表情をしており、保護者の皆さんが「やめさせるのもかわいそう」「そのうちなおるだろう」と思われるのもムリはありません。

しかし、お子さんが2〜3歳を過ぎても指に「吸いダコ」ができるほどしつこく指しゃぶりを続けている場合は、気長に優しさをもってやめるようしつけをしていく必要があります。

指しゃぶりをしているときのお子さんは、実は保護者の皆さんがお口から指を引き抜こうとしても、なかなか抜けにくいほど強い力で指を吸っているのです。

こんなふうに長時間、長期間にわたって強く指を吸い続けていると、歯やあご、顔のかたちに大きな影響が出てしまうことがあります。

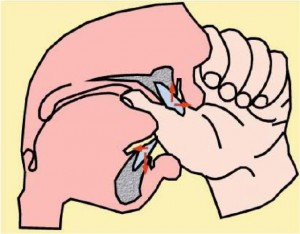

お子さんが指しゃぶりをしているとき、指をくわえる力によって上の前歯は上前方に押し出され、下の前歯は後下方へと押さえつけられます(図1)。

その結果、出っ歯になったり、奥歯を噛み合わせたときに前歯がかみ合わない開咬(かいこう)という状態になったりしやすくなるのです。

さらに、指を強く吸引していると奥歯を外側から内側に押す力がはたらき、歯ならびの横幅が狭くなる狭窄歯列弓(きょうさくしれつきゅう)を引き起こすなど、さまざまな問題を生じます。

乳児の間だけ指しゃぶりをしているなら大きな問題はないのですが、3歳以降も続くようですと、このようなかみ合わせが悪くなる不正咬合(ふせいこうごう)を起こす可能性が大きくなります。

図1

指しゃぶりが前歯におよぼす影響は意外に強く、上の前歯を前上方に、下の前歯を後下方に圧迫して歯ならびを悪くする原因に

指しゃぶりを続けた方の症例

幼児期に指しゃぶりを続けることによって、大人になってからどんな影響が出るでしょうか。百聞は一見にしかず、実際に私が拝見した患者さんの写真をご紹介しましょう(図2)。

この患者さんは18歳女性で、小学生低学年までしつこく指しゃぶりをしていたそうです。

ご覧のように出っ歯と上下の前歯が噛み合わない開咬がみられ、食べものを噛みきることができない状態になっています。

指しゃぶりをやめても、できてしまった上下の前歯の空間に舌を入れるという別の悪習慣(舌癖)がついてしまい、いっこうに開咬がなおらないままでした。

唇が閉じにくいため鼻呼吸の習慣がつかず口で呼吸するようになり、会話をするときも特にさ行やた行などの発音がうまくできず、滑舌(かつぜつ)が悪いことに悩んでもおられました。

指しゃぶりとは直接の関係はないのですが、転倒したときに歯をぶつけ、歯の神経が断裂したことにより黒ずんだ変色歯も見られます。

幼児期の指しゃぶりは大人になってもさまざまな問題を引きずることになりかねませんので、けっしてあなどることはできません。

お子さんの歯ならびに心配な様子があれば、矯正歯科医や小児歯科医にご相談ください。

図2

18歳女性。小学校に上がるまで指を強く吸引し続けた結果、上の前歯が前に突き出して上下の前歯をかみ合わせることができなくなっています。このため食物がよくかみ切れず、滑舌(かつぜつ)も悪くなっていました。

効果的な指しゃぶりの治し方

その昔、子どもの指しゃぶりをなおすため、指にカラシを塗ったり、「指をくわえて寝ているとオバケが出るよ」といって怖がらせたりしたこともありますが、あまり勧められた方法とはいえません。

お子さんが2~3歳を過ぎてもしつこく指しゃぶりを続けている場合、ムリにやめさせるのではなく、優しくいいきかせて気長にやめる方向にもっていくとよいでしょう。

1)「指しゃぶりしちゃダメっていったでしょ!」などと叱りつけるような態度で接すると、

うっとりと指をくわえていた子どもが心理的に抑圧されることになり、あまりよくありません。

2)お子さんに添い寝をし、手を握ってあげながらトントンしてあげるなど、優しい気持ちをもって接してあげましょう。

3)誕生日やクラス替えなど何かの機会をチャンスとし、「今日からがんばって指しゃぶりをやめようね」と目標を決め、その気にさせましょう。

2~3歳を過ぎても指しゃぶりを続けているお子さんをおもちの保護者の皆さんは、お子さんが大人になってから噛み合わせによる不具合に悩まされることのないよう、いろいろチャレンジしてみましょう。

- 執筆者情報

-

隅田 能英神奈川県歯科医師会・厚木歯科医師会会員

あさひ矯正歯科医院

.jpg)